Partizipation in Gesundheitsförderung und Prävention

Zitierhinweis: Hartung, S. & Bär, G. (2025). Partizipation in der Gesundheitsförderung und Prävention. In Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

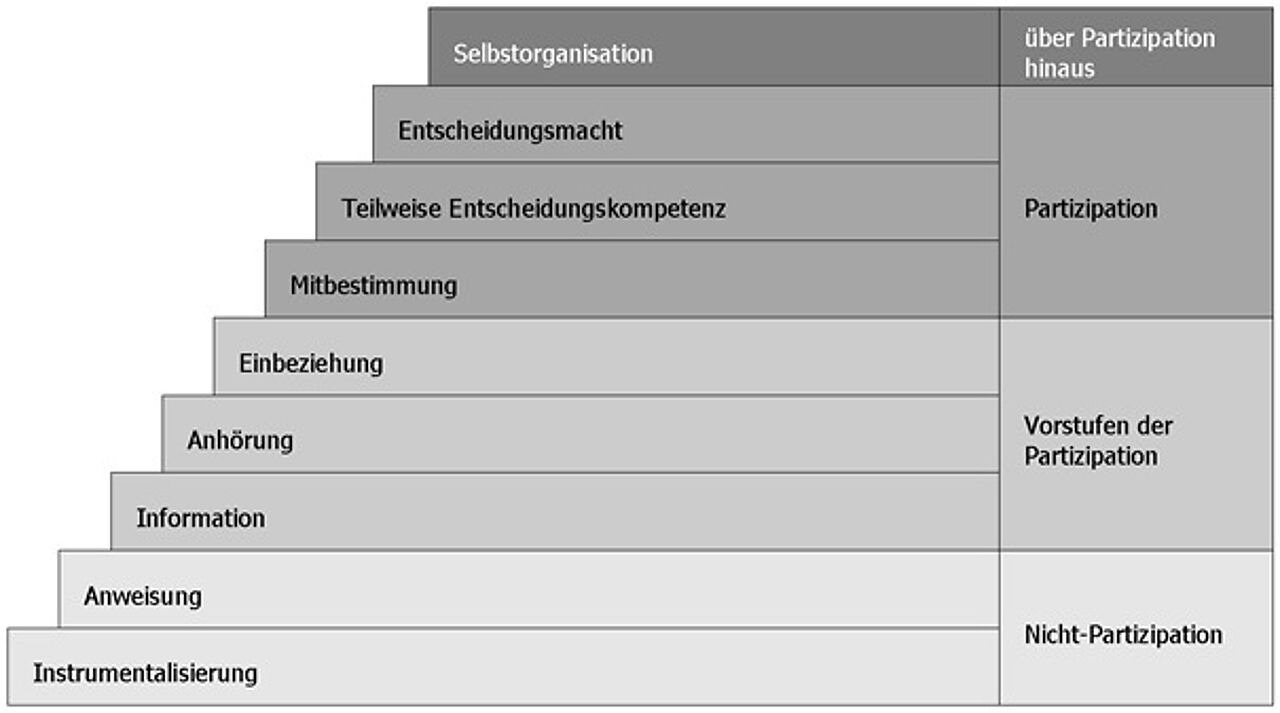

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention ist ein international anerkanntes Merkmal guter Praxis. Partizipation ist als fachlicher Standard im Präventionsgesetz sowie im Leitfaden Prävention der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) festgeschrieben. Darüber hinaus ist sie ein Qualitätskriterium der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung und eines der Good-Practice-Kriterien des Kooperationsverbunds Gesundheitliche Chancengleichheit. Ein Stufenmodell bietet Orientierung und Unterstützung bei der Reflexion und Realisierung von Partizipation.

Schlagworte

Bürgerbeteiligung, Gesundheitsförderung, Prävention, Stufen der Partizipation

In den vergangenen vier Jahrzehnten ließ sich in den Gesundheitswissenschaften – und dort vor allem in Gesundheitsförderung und Prävention – eine wachsende Aufmerksamkeit für das Thema Partizipation beobachten. Programmatisch ist Partizipation bereits in der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (WHO, 1986) verankert und eng mit der Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit verknüpft. Partizipation ist demnach zu verstehen als „die individuelle oder auch kollektive Teilhabe an Entscheidungen, die die eigene Lebensgestaltung und die eigene soziale, ökonomische und politische Situation und damit auch immer die eigene Gesundheit betreffen“ (Rosenbrock & Hartung, 2012, S. 9).

Mit dem Präventionsgesetz von 2016 (SGB V §20; SGB XI § 5) wurde Partizipation als fachlicher Standard in der Primärprävention und Gesundheitsförderung explizit berücksichtigt und als Förderkriterium im Leitfaden des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherungen aufgenommen (GKV-Spitzenverband, 2024, S. 27). Partizipation wird hier verstanden als die direkte und kontinuierliche Beteiligung von Betroffenen in den Phasen der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung u. a. an der Problem- und Bedarfsanalyse, der Planung, Umsetzung und Bewertung. Wird Partizipation als echte Teilhabe an Entscheidungs- und Steuerungsprozessen umgesetzt, zeigt sich jedoch oftmals, dass für die Beteiligung von Zielgruppen noch großes Entwicklungspotenzial besteht (Hartung et al., 2025).

Stufenmodell der Partizipation

Für die Reflexion und Entwicklung von Partizipation wurden Modelle und Instrumente entwickelt. Das Modell der Stufen von Partizipation von Wright, Block und von Unger (2010) ist im deutschsprachigen Raum vielfach aufgegriffen und weiterbearbeitet worden (z. B. Straßburger & Rieger 2019). Es basiert auf Vorgängermodellen wie dem US-amerikanischen Leitermodell der Bürgerbeteiligung von Sherry Arnstein (1969) und der zwölfstufigen Leiter zur Bürgerbeteiligung von Alf Trojan (2001).

Das Stufenmodell von Wright, Block und von Unger wurde für die systematische Unterstützung einer partizipativen Praxis der Gesundheitsförderung im Sinne der Qualitätsentwicklung konzipiert. Das Modell umfasst neben den Stufen der eigentlichen Partizipation auch Vorstufen, außerdem Stufen der Nicht-Partizipation sowie die Stufe der Selbstorganisation, die über Partizipation hinausgeht. Das Modell dient zur Reflexion der durch Fachkräfte ermöglichten Beteiligung der Zielgruppe. Der Begriff der Zielgruppe (Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) dient zunächst der sozialepidemiologischen Begründung für die Maßnahmen, sollte aber in einem partizipativen Prozess mit allen Beteiligten zu Gunsten einer spezifischen und nicht-stigmatisierenden Selbstbezeichnung aufgelöst werden (Hartung, 2025). Das Stufenmodell kann zu unterschiedlichen Phasen der Gesundheitsförderung und Prävention eingesetzt werden sowie dazu, den Ist- und Soll-Zustand der Partizipation zu erarbeiten (Abb. 1). (Wright, 2010)

Ebene der Nicht-Partizipation

Auf der Ebene der Nicht-Partizipation werden zwei Stufen beschrieben, die im Sozial- und Gesundheitswesen anzutreffen sind.

- Stufe 1 – Instrumentalisierung: Die Belange der Zielgruppe spielen keine Rolle. Entscheidungen werden ohne die Zielgruppe getroffen, während die Interessen der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Mittelpunkt stehen. Einzelne Zielgruppenmitglieder nehmen eventuell an Veranstaltungen teil, jedoch ohne deren Ziel und Zweck zu kennen (Zielgruppenvertretungen als Dekoration).

- Stufe 2 – Anweisung: Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger (oft ausgebildete Fachkräfte) nehmen die Lage der Zielgruppe wahr. Allerdings werden ausschließlich auf Grundlage der (fachlichen) Meinung der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Probleme der Zielgruppe definiert und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung oder Linderung festgelegt. Die Einschätzung der Zielgruppe zu ihrer eigenen Situation und ihre Erfahrungen werden nicht berücksichtigt. Die Kommunikation seitens der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist direktiv.

Vorstufen der Partizipation

Bei den Vorstufen der Partizipation handelt es sich um eine zunehmend starke Einbindung der Zielgruppe in Entscheidungsprozesse, auch wenn sie (noch) keinen direkten Einfluss auf die Prozesse nehmen bzw. dieser ihnen nicht gewährt wird.

- Stufe 3 – Information: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger teilen der Zielgruppe mit, welche Probleme aus fachlicher Sicht identifiziert und welche Interventionen daraus abgeleitet worden sind. Der Zielgruppe werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten für die Beseitigung oder Linderung ihrer Probleme empfohlen. Das Vorgehen der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger wird erklärt und begründet. Die Sichtweise der Zielgruppe wird lediglich berücksichtigt, um die Akzeptanz der Informationsangebote und die Aufnahme der Botschaften zu fördern.

- Stufe 4 – Anhörung: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger interessieren sich für die Sicht der Zielgruppe auf deren eigene Lage. Die Mitglieder der Zielgruppe werden angehört (z. B. auf Grundlage von Befragungen), haben aber keine Kontrolle darüber, ob und wie ihre Position Beachtung findet.

- Stufe 5 – Einbeziehung: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger lassen sich von ausgewählten Personen aus der Zielgruppe (z. B. Personen, die der jeweiligen Einrichtung nahestehen) beraten. Die Beratungen haben jedoch keinen verbindlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess.

Partizipation

Bei der Partizipation hat die Zielgruppe eine formale, verbindliche Rolle in der Entscheidungsfindung.

- Stufe 6 – Mitbestimmung: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger halten Rücksprache mit Vertreterinnen und Vertretern der Zielgruppe, um wesentliche Aspekte einer Maßnahme mit ihnen abzustimmen. Es kann in wichtigen Fragen zu Verhandlungen zwischen der Zielgruppenvertretung und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern kommen. Die Zielgruppenmitglieder haben ein Mitspracherecht, jedoch keine alleinige Entscheidungsmacht.

- Stufe 7 – teilweise Übertragung von Entscheidungskompetenz: Ein Beteiligungsrecht stellt sicher, dass die Zielgruppe bestimmte Aspekte einer Maßnahme selbst bestimmen kann. Die Verantwortung für die Maßnahme liegt jedoch in den Händen von anderen, z. B. bei den Fachkräften einer Einrichtung.

- Stufe 8 – Entscheidungsmacht: Die Zielgruppenmitglieder bestimmen alle wesentlichen Aspekte einer Maßnahme gemeinsam mit den Initiatorinnen und Initiatoren des gesundheitsbezogenen Prozesses, z. B. den Fachkräften. Dies geschieht im Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft. Bei einem Dissens müssen weitere Anpassungen erfolgen, um zu einer gemeinsam getragenen Lösung zu kommen.

Formen selbstorganisierter Maßnahmen

Die letzte Stufe des Modells geht über die Partizipation hinaus. Sie umfasst alle Formen selbstorganisierter Maßnahmen, die nicht unbedingt als Folge eines partizipativen Entwicklungsprozesses entstehen, sondern von Anfang an von Personen oder Gruppen selbst initiiert werden, die sonst Zielgruppe von Prävention und Gesundheitsförderung sein können.

- Stufe 9 – Selbstorganisation: Eine Maßnahme bzw. ein Projekt wird von einer Gruppe aus der Zivilgesellschaft, einer Community oder z. B. einer Selbsthilfeinitiative selbst initiiert und durchgeführt. Häufig entsteht diese Initiative aus eigener Betroffenheit. Entscheidungen trifft die Gruppe eigenständig. Auch die Verantwortung für die Maßnahme liegt bei ihr. Das Projekt bzw. die Maßnahmen können formell (z. B. als Verein oder mit Unterstützung einer NGO) oder informell als (spontane) Aktion gleichgesinnter Menschen organisiert werden.

Basierend auf dem Modell von Wright und Kolleginnen haben Straßburger und Rieger (2019) ein Pyramidenmodell zur Partizipation entwickelt, das neben der Perspektive der professionellen Akteurinnen und Akteure, die die Beteiligung und Partizipation ermöglichen, auch die Perspektive derjenigen, die sich beteiligen und partizipieren wollen, etwa der Zielgruppe, darstellt.

Partizipation als Qualitätsmerkmal

Mitte der 2000er-Jahre kam es zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Gesundheitsförderung. Sie waren eine Antwort auf die Forderung der Praxis und der Geldgeberseite, wirksame Konzepte besser identifizieren und fördern zu können. Der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit hat Partizipation als eines von zwölf Good-Practice-Kriterien aufgestellt und verweist dabei auf das Stufenmodell von Wright, Block und von Unger (Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit, 2021). Auch andere Instrumente der Qualitätsentwicklung erkennen Partizipation als Grundprinzip an.

Neben den emanzipatorischen und demokratischen Argumenten für Partizipation, sprechen auch die festgestellten Wirkungen für Partizipation. Eine partizipative Vorgehensweise kann zur Steigerung der Wirksamkeit von Maßnahmen beitragen. Durch die aktive Einbindung der Zielgruppen werden Angebote bedürfnisorientierter gestaltet und sind nachweislich nachhaltiger (Funk et al., 2019). Die Beteiligung von Zielgruppen wirkt sich zudem auf individueller Ebene positiv aus, indem sie das Wissen der Zielgruppenmitglieder erweitert, ihre gesundheitsbezogenen Kompetenzen und Fähigkeiten stärkt sowie Ressourcen wie Selbstwirksamkeit fördert. Darüber hinaus lassen sich weitere gesundheitlich relevante Effekte beobachten, etwa Verbesserungen im Gesundheitsverhalten und eine gesteigerte Gesundheitskompetenz (Hartung et al., 2025; Griebler et al., 2017). Für die Partizipation von Zielgruppen in der kommunalen Gesundheitsförderung zeigen sich Wirkungen auch auf gruppenbezogener und organisational-struktureller Ebene (Hartung et al., 2025).

Die breite Anerkennung der Partizipation von einem zunächst in der Ottawa-Charta genannten Kernmerkmal der Gesundheitsförderung zu einem institutionell anerkannten Prinzip der Gesundheitsförderung ist positiv zu bewerten. Nicht nur in der Praxis der Gesundheitsförderung wird Partizipation immer stärker betont. Es ist auch ein Merkmal in unterschiedlichen Forschungsansätzen. Durch die Einbeziehung verschiedener Menschen, die an Angeboten der Gesundheitsförderung beteiligt sind – vor allem der Menschen, die von diesen Angeboten profitieren sollen – entstehen neue Erkenntnisse über Fragen der Wirksamkeit, der Gestaltung und des Zugangs (Partizipative Gesundheitsforschung).

Allerdings darf die Gefahr einer zu starken Formalisierung in Praxis und Forschung nicht unterschätzt werden, und es lohnt eine genauere Betrachtung und Auseinandersetzung mit den Kriterien gelebter und angemessener Partizipation. Die zunehmende Tendenz, Partizipation zu adressieren, bedeutet nicht unbedingt, dass Menschen bzw. Zielgruppen tatsächlich mehr Einfluss auf die Gesundheitsförderung ausüben. Die Reflexion von Machtunterschieden der Beteiligten sollte deshalb kontinuierlich stattfinden.

Neue Strukturen und Arbeitsweisen für Partizipation

Wenn das Prinzip der Partizipation ernstgenommen wird, müssen angemessene Strukturen und Arbeitsweisen gegeben sein oder weiterentwickelt werden. Leitfäden und Bildungsangebote zur partizipativen Arbeit liegen hierzu vor. Sie helfen, eine partizipative Haltung als Voraussetzung für Partizipation zu stärken und partizipative Methoden für die Anwendung zu vermitteln (u. a. Bär et al., 2021a; Bär et al., 2021b).

Partizipation fordert heraus, weil sie Zeit, Flexibilität und Zusammenarbeit auf Augenhöhe verlangt. Außerdem die Bereitschaft, auch außerhalb von Hierarchien zu agieren sowie Vertrauensaufbau und Kontinuität in der Zusammenarbeit. Partizipation braucht Räume zum Experimentieren und Reflektieren, damit die Beteiligten lernen und entwickeln können, wie sich Partizipation am besten realisieren lässt.

Eine der Aufgaben in der Förderung einer partizipativen Praxis besteht darin, die hierfür notwendigen Gelegenheiten auf kommunaler und überregionaler Ebene zu schaffen. Institutionelle Formen von Brückeninstanzen (Kontaktstellen, Gesundheitsbeiräte o. Ä.) übernehmen hier eine wichtige Funktion als Übersetzungshilfen und Konfliktmediatorinnen und -mediatoren zwischen den Beteiligten (Netzwerkarbeit – Vermitteln und Vernetzen als professionelle Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung; Anwaltschaft – Vertretung und Durchsetzung gesundheitlicher Interessen; Partnerschaften für Gesundheit).

Außerdem müssen die strukturellen Hindernisse wie kurze Projektzeiten weiter abgebaut werden, die partizipativ angelegte Prozesse der Entwicklung und Durchführung von Angeboten der Gesundheitsförderung erschweren. Zeitlich begrenzte, professionell angeleitete Maßnahmen, die vor allem auf Verhaltensänderungen ausgerichtet sind, bieten wenig Möglichkeiten, partizipativ zu arbeiten. Die Übertragung von evidenzbasierten Präventionsprogrammen in neue lokale Kontexte und die Anforderung, Gesundheitsförderung und Prävention partizipativ zu entwickeln und durchzuführen, ist eine Herausforderung, wenn nicht gar ein Dilemma, solange die Förderung projektförmig bleibt.

Förderbedingungen können auch hier unterstützen, indem sie langfristigere Interventionszeiträume ermöglichen, flexibler werden und erlauben, dass Projekte ihre Pläne im Vorfeld partizipativ konzipieren und sie im Projektverlauf in partizipativen Prozessen nachsteuern und anpassen können. Eine partizipative Praxis der Gesundheitsförderung erfordert Zeit und Mittel für eine längerfristige Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dadurch werden Kapazitäten für die Eigeninitiative von engagierten Gruppen (communities) oder von durch Wissenschaft oder Fachpraxis identifizierten Zielgruppen ausgebaut und Veränderungen der Rahmenbedingungen für Partizipation eher realisiert.

Literatur:

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association,35(4), 216–224. doi.org/10.1080/01944366908977225

Bär, G., Griebel, F., Kasberg, A., Markert, C., Müller, P., Schaefer, I. & Speltz, Z. (2021a). Basiskurs Partizipativ Arbeiten – Trainer:innenhandbuch. Alice Salomon Hochschule Berlin (Hrsg.). nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b1533-opus-4498

Bär, G., Griebel, F., Kasberg, A., Markert, C., Müller, P., Schaefer, I. & Speltz, Z. (2021b). Basiskurs Partizipativ Arbeiten – Handout für Teilnehmende. Kommunale Praxisprojekte mit partizipativen Methoden gestalten. Alice Salomon Hochschule Berlin (Hrsg.). nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:b1533-opus-4489

Funk, S. C., Schaefer, I. & Kolip, P. (2019). Was fördert die Verstetigung von Strukturen und Angeboten der Gesundheitsförderung? Das Gesundheitswesen,81(1), 38–42. doi.org/10.1055/s-0042-116437

GKV-Spitzenverband (Hrsg.) (2024). Leitfaden Prävention. Berlin. Zugriff am 19.10.2025 unter www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/2024-12-19_GKV-Leitfaden_Praevention_barrierefrei.pdf

Griebler, U., Rojatz, D., Simovska, V. & Forster, R. (2017). Effects of Student Participation in School Health Promotion: A Systematic Review. Health Promotion International, 32(2), 195–206. https://doi.org/10.1093/heapro/dat090

Hartung, S. (2025). Partizipation von Zielgruppen in der Prävention und Gesundheitsförderung. In O. Razum, P. Kolip, T. McCall & A. Ch. Nowak (Hrsg.), Handbuch Gesundheitswissenschaften (S. 755–765). Juventa Verlag.

Hartung, S., Houwaart, S., von Rüden, U. & Schaefer, I. (2025). Wirkungen der Beteiligung und Partizipation von Bürger:innen in Erkenntnisprozessen der integrierten kommunalen Gesundheitsförderung. Ein systematischer Scoping Review. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 68, 323–335. doi.org/10.1007/s00103-025-04013-9

Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (Hrsg.) (2021). Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung. Köln/Berlin. Zugriff am 19.10.2025 unter www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/pdf/Good_Practice/21-08-30_Broschuere_Good_Practice-Kriterien_neu_barrierefrei_01.pdf

Rosenbrock, R. & Hartung, S. (2012). Partizipation und Gesundheit. Hans Huber.

Straßburger, G. & Rieger, J. (2019). Partizipation Kompakt: Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe. Beltz Juventa.

Trojan, A. & Legewie, H. (2001): Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung: Leitbilder, Politik und Praxis. VAS.

Wright, M. T. (Hrsg.) (2010). Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention. Hans Huber.

Internetadressen:

Good-Practice-Kriterien (Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit): www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/good-practice-kriterien

Partizipative Qualitätsentwicklung in der HIV-Prävention: www.pq-hiv.de

Verweise:

Anwaltschaft - Vertretung und Durchsetzung gesundheitlicher Interessen, Netzwerkarbeit – Vermitteln und Vernetzen als professionelle Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung, Partizipative Gesundheitsforschung, Partnerschaften für Gesundheit, Präventionsgesetz, Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Wir danken Michael T. Wright für die Arbeit an der vorherigen Version dieses Textes, an die wir anknüpfen konnten.

Suche

Suche